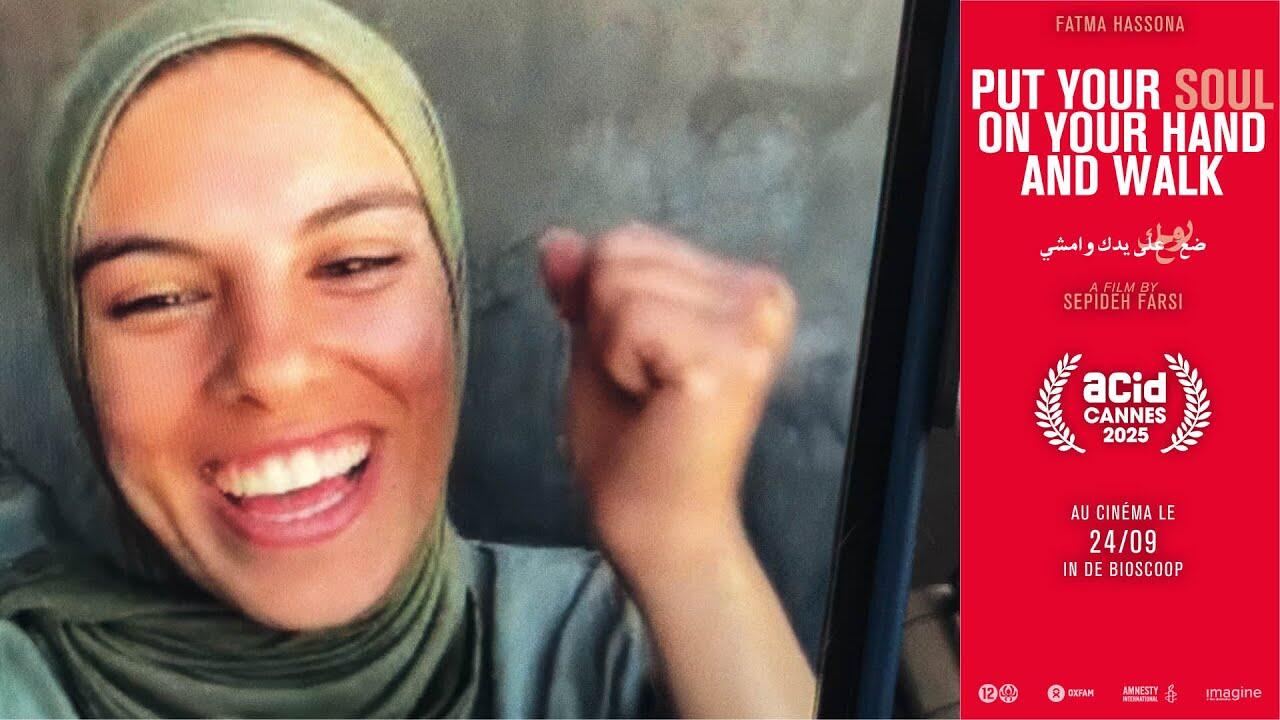

Fatem Hassona, icône éternelle de la résistance palestinienne

Sepideh Farsi a produit un document pour l’Histoire. Son film Put your soul on your hand and walk est un cri de liberté, un acte de résistance et un témoignage incontestable du génocide en cours à Gaza. Ce documentaire est né d’une rencontre entre la cinéaste iranienne en exil en France et Fatem Hassouna, photographe palestinienne, restée à Gaza pour documenter la guerre. Ensemble, Sepideh et Fatem, toutes deux actrices et autrices de ce film, ont filmé la vie dans la guerre. Cette pépite à ne surtout pas manquer, et dont Oxfam est partenaire, est actuellement à l’affiche dans les salles en Belgique.

Votre rencontre avec Fatem Hassouna s’est faite un peu par hasard. Racontez-nous comment elle a eu lieu.

C’est un hasard comme tous les hasards du cinéma et de la vie. J’étais en tournée avec mon dernier film La Sirène, quand le 7 octobre a eu lieu. Très vite, j’ai compris que ce n’était pas comme les autres fois. Les représailles d’Israël étaient apocalyptiques. Ce qui m’a vite frappée, c’était l’absence de la voix palestinienne dans les médias. On parlait de Gaza, jamais des Palestiniens. Moi, en tant qu’Iranienne, je connais cette dépossession. Encore maintenant, même devant moi sur les plateaux de télé, les spécialistes parlent des Iraniens comme si nous étions sous tutelle.

Je voulais donc comprendre comment les Palestiniens vivaient la guerre à Gaza, aller au-delà du décompte morbide des morts dans les journaux télévisés et surtout de leur déshumanisation. Je suis arrivée au Caire en avril 2024, trop tard pour passer par Rafah. Jusqu’en mars, c’était encore possible, mais à la mi-avril, plus personne ne pouvait entrer ni sortir.

J’ai alors commencé à filmer avec des Palestiniens récemment sortis de Gaza, et parmi eux, deux frères et une sœur. Voyant que je cherchais à établir un contact avec l’intérieur, ils m’ont parlé d’une amie photographe, géniale, restée au nord de Gaza. Ils m’ont proposé de la rencontrer… en ligne.

Je me suis dit : pourquoi pas ? Peut-être qu’elle pourrait filmer pour moi, que je pourrais la guider. Mais je n’avais pas encore l’idée de la filmer elle. Dès notre première connexion, je filmais déjà avec ma caméra, sans trop savoir où ça allait me mener. Et très vite, c’est devenu évident : elle avait une telle présence, une telle intensité, qu’elle est devenue le cœur du film. Ma rencontre avec Fatem a été lumineuse.

Comment Fatem percevait-elle son travail de photographe ?

Pour elle, son rôle de photojournaliste était essentiel. Elle disait : « Si nous ne photographons pas ce qui se passe maintenant, quand le ferons-nous ? » Elle voyait son appareil comme une arme, un outil de mémoire et de justice.

Quand la famine a été déclarée à Gaza, elle racontait la faim, les privations, les nuits au cours desquelles elle rêvait d’un carré de chocolat ou d’un morceau de poulet. Son témoignage est un document historique sur le génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza.

Quand elle me montre son quartier, on voit la destruction progresser. On entend les drones, les hélicoptères Apache, on voit les colonnes de fumée, les bombardements. Je lui ai demandé un jour : « Pourquoi attaque-t-on Al Shuja’iya ? » - le quartier dans lequelle elle viviait. Elle m’a répondu simplement : « Pour détruire Gaza ». Elle était tout à fait consciente de ce qui se passait autour d’elle et elle tenait absolument à le raconter.

La connexion avec Fatem était fragile, souvent entrecoupée, chaque appel était un petit miracle. Comment avez-vous vécu le fait de filmer avec un téléphone ?

J’avais déjà une expérience du tournage avec téléphone portable. En 2009, j’ai réalisé Téhéran sans autorisation, entièrement filmé avec un téléphone pour éviter la censure, mais sur place. J’ai aussi tourné Harot, un road-movie sur les traces de mon grand-père afghan, en partie avec un téléphone. Donc ce cinéma léger, de débrouille, je le connais bien.

Pour ce film, j’aurais pu utiliser une caméra haut de gamme, mais ça m’a semblé plus juste de rester dans les moyens de la connexion. C’était cohérent avec la réalité de Gaza : des images de guerre en basse définition, comme celles qu’on voit sur les réseaux sociaux. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard : Israël a volontairement réduit le débit de 3G à 2G après le 7 octobre, rendant les échanges et l’envoi d’images extrêmement difficiles.

Filmer avec un téléphone, c’était donc aussi une manière de rester fidèle à cette réalité : celle d’un peuple qu’on tente d’effacer, jusque dans les détails numériques.

La veille de sa mort, Fatem Hassouna apprenait que votre film était sélectionné à Cannes. Comment a-t-elle réagi ?

Elle a littéralement sauté de joie. C’était une perspective réjouissante : après plus d’un an de collaboration à distance, nous allions enfin nous rencontrer, si elle obtenait un visa. Elle voulait absolument accompagner le film, être là pour le défendre, le porter. C’était un moment d’espoir, un projet commun qui prenait forme… juste avant que tout ne bascule.

Le centre de recherche Forensic Architecture a enquêté sur le bombardement de l’appartement de la famille Hassouna. Ont-ils confirmé qu’il s’agissait d’une attaque ciblée ?

Oui, leur enquête a conclu sans ambiguïté qu’il s’agissait d’un assassinat ciblé de Fatem et de sa famille. Les images satellites, avant et après l’attaque, ne permettaient pas de tirer de conclusions claires. Mais grâce à une équipe locale qui a pu filmer l’intérieur de l’appartement, Forensic Architecture a pu analyser les lieux de manière plus précise.

Depuis l’intérieur, les impacts sont visibles, et leur étude balistique est formelle : un drone a lâché deux missiles avec une précision chirurgicale. L’immeuble compte cinq étages, et pourtant seul le deuxième a été touché. Les autres sont restés intacts. Les missiles ont traversé trois étages avant d’exploser exactement là où se trouvait Fatem.

Leur analyse montre que le système utilisé déclenche un fusible au premier impact, qui active un minuteur programmé pour exploser à un étage précis. C’est une technologie sophistiquée, pensée pour atteindre une cible spécifique. Et cette cible, c’était Fatem.

Pourquoi, d’après vous ?

Je ne sais pas si l’armée israélienne savait que nous étions en train de réaliser un film. Peut-être qu’un jour, si des archives sont rendues publiques, nous le saurons. Mais j’en doute. Ce qui est certain, c’est qu’Israël cible les journalistes. On parle de plus de 200 journalistes palestiniens tués. Cela fait plus d’un an qu’on évoque le chiffre de 200, mais en réalité, c’est certainement beaucoup plus.

Le cinéma n’est pas épargné et c’est du jamais vu : une protagoniste d’un film sélectionné à Cannes assassinée ! Le réalisateur d’un film oscarisé (No Other Land) kidnappé par l’armée israélienne alors qu’il était transporté à l’hôpital après avoir été lynché par des colons ! Pour moi, cela ne fait aucun doute. Fatem avait donné deux interviews à Al Jazeera où elle parlait clairement de son travail : documenter le génocide en cours. Elle était les yeux de Gaza. Et je pense que cette visibilité l’a transformée en cible aux yeux d’Israël, qui a voulu la réduire au silence.

Sepideh Farsi, réalisatrice de Put your soul on your hand and walk

Pour moi, cela ne fait aucun doute. Fatem avait donné deux interviews à Al Jazeera où elle parlait clairement de son travail : documenter le génocide en cours. Elle était les yeux de Gaza. Et je pense que cette visibilité l’a transformée en cible aux yeux d’Israël, qui a voulu la réduire au silence.

Vous avez vécu une année d’échanges intenses avec Fatem, en sachant très bien qu’elle pouvait être tuée du jour au lendemain. Comment avez-vous traversé cette période d’incertitude permanente ?

C’était une angoisse quotidienne. Chaque matin, la première chose que je faisais était de vérifier si les coches étaient bleues sur WhatsApp. Si elles l’étaient, je savais qu’elle était en vie. Mais je ne savais jamais si elle le serait encore le lendemain.

Cette année a été marquée par une double vie. Mes proches étaient au courant, mais le reste de mon entourage ignorait que je travaillais sur ce documentaire. Fatem était entrée dans ma vie. Elle était toujours là, et moi toujours prête à tourner. Dès qu’on le pouvait, on se parlait.

Votre film alterne entre des images de guerre, des extraits de journaux, des chiffres glaçants… mais au cœur, il y a son sourire. Si filmer était sa mission, on est tenté de dire que ce sourire, c’était l’incarnation d’une résistance inébranlable.

Fatem disait : "Ils peuvent nous bombarder, mais on gardera notre sourire.” Ce sourire, c’est ce qui ouvre le film, et ce qui l’habite tout du long. Il change, il évolue : au début, c’est un sourire de résistance, puis de joie quand on se retrouve, et plus tard, un sourire fatigué, mélancolique, presque absent, quand elle est affaiblie par la faim à l’époque où la famine avait été décrétée à Gaza. Mais il est toujours là.

Elle était déterminée, elle disait : “My Gaza needs me.” Elle avait vu la guerre pour la première fois à 9 ans. Comme beaucoup de jeunes Palestiniens, elle n’a connu que ça. Elle parlait parfois d’exil, mais elle ne voulait pas quitter la Palestine. Elle s’était donné une mission : faire partie de cette histoire, la raconter, survivre pour pouvoir transmettre à ses enfants ce qu’elle avait vécu.

On sent une réelle complicité entre vous

Si j’ai pu recueillir ce qu’elle m’a confié, c’est parce qu’une vraie confiance s’est installée entre nous. Ce lien ne s’invente pas, il existe ou il n’existe pas. D’ailleurs, je ne suis pas capable de filmer quelqu’un que je n’aime pas (rires). Et je pense que le fait de filmer un téléphone avec un autre téléphone, sans caméra intrusive, a permis cette intimité. C’est exactement ce que je cherchais à faire : humaniser. Fatem n’est pas un chiffre récité dans un journal télévisé. Elle est une présence, une voix, une lumière. Et c’est cette humanité qu’on enlève aux Palestiniens en Occident que j’ai voulu rendre à travers elle.

Fatem savait qu’elle risquait sa vie. Comment a-t-elle vécu cette conscience du danger ?

Elle en était pleinement consciente. Elle avait déjà perdu plusieurs membres de sa famille dans des conditions atroces. Elle avait même laissé une forme de testament, qu’elle avait confié à Al Jazeera : « Si je meurs, je veux une mort retentissante. Je ne veux pas être une simple brève dans un flash info. » Elle pensait à la mort bien avant d’être assassinée le 16 avril par l’armée israélienne.

Elle m’en parlait parfois… Je me souviens d’un message qu’elle m’a envoyé après la mort de son amie Mahasen Al-Khatib, une artiste palestinienne. J’étais à Athènes quand c’est arrivé. Fatem m’a écrit : « Pour la première fois, j’ai peur. Ça pourrait m’arriver à moi aussi. »

Fatem gardait espoir, malgré tout. Partagez-vous aujourd’hui un peu de son optimisme ?

Ça dépend des moments. Quand le film s’est terminé, j’étais naïvement optimiste. Je croyais qu’on allait la faire sortir de Gaza, qu’on irait à Cannes ensemble. Le visa avait été obtenu, même si côté israélien, rien n’était garanti.

En décembre, lors du cessez-le-feu, elle était pleine d’espoir. Moi, beaucoup moins. Mais je ne voulais pas lui transmettre mon pessimisme. Elle disait souvent : “Il y a une fin à tout.” C’est d’ailleurs la dernière chose qu’elle m’a dite : “Cette guerre va finir par s’arrêter et je vais continuer ma vie.” Mais l’armée israélienne la lui a ôtée.

Alors oui, aucune guerre n’est éternelle. Mais la vraie question, c’est : comment celle-ci va-t-elle finir ? Que va-t-il advenir de Gaza ? Israël parle de déplacer toute la population dans des camps, ou pire, de les faire partir sans retour, une nouvelle Nakba.

Cependant, ce dont je suis certaine, c’est qu’Israël devra répondre de ses actes. Et que les Palestiniens continueront de résister.

Vous y croyez vraiment ?

Oh oui, j’y crois. Même pour l’Iran. Cela fait 46 ans qu’on attend que justice soit faite, et peut-être que je ne serai plus là pour le voir, mais j’y crois encore.

C’est ce qui nous reliait, Fatem et moi : cette foi dans les luttes, malgré les années, malgré les pertes. Elle parlait de Gaza, moi de l’Iran. Nos vies ont été marquées par la guerre, par l’exil, par la résistance. Cela a d’ailleurs beaucoup contribué à nous rapprocher.

Vous dites que Fatem avait un œil exceptionnel. Son exposition est aujourd’hui visible au Cinéma Galeries à bruxelles. Que pouvez-vous nous en dire ?

Oui, elle avait un regard incroyable. Et une tendresse particulière pour les enfants, très présents dans ses photos. Elle travaillait avec des enfants qui souffrent de syndromes post-traumatiques. Elle organisait des ateliers d’écriture pour recueillir leurs paroles, qu’elle retranscrivait ensuite. Elle disait souvent qu’elle voulait transmettre tout cela à ses propres enfants.

Elle m’a envoyé des centaines de photos pour que son exposition puisse tourner. Et aujourd’hui, elle n’est malheureusement pas là pour la voir de son vivant. Mais son regard, son engagement, sa sensibilité continuent de vivre à travers ces images.

Avec le recul, comment percevez-vous ce documentaire ?

Ce film ne change peut-être pas la donne politique, mais il crée un espace de parole. On ne peut pas en sortir indemne après avoir passé deux heures avec Fatem. Il faut beaucoup pour faire bouger les lignes, et penser qu’un film peut changer le monde relève sans doute d’une certaine arrogance. Mais il faut aussi avoir l’humilité de reconnaître que, parfois, un film peut faire un peu, au jour le jour.

Cela faisait longtemps que le cinéma ne s’était pas autant interrogé sur sa fonction : comment résister, comment s’exprimer. Je suis heureuse d’y avoir contribué.

Put your soul on your hand and walk | France/Palestine, 2025 | Réalisation : Sepideh Farsi | Avec : Fatem Hassouna | Durée : 112 minutes | Distribution : Imagine

| Oxfam est partenaire du film | À l'affiche actuellement dans les salles en Belgique

Soutenez Oxfam dans la bande de Gaza

Aux côtés d’organisations partenaires présentes en Palestine, nous continuons, malgré les restrictions israéliennes, à apporter une aide vitale : approvisionnement en eau par camion, réparation des canalisations hydriques et des systèmes d'assainissement, promotion des pratiques d’hygiène pour limiter le risque de maladies, distribution de kits d’hygiène, d'aide alimentaire et soutien psychologique et conseil juridique.